はじめに

先日のシノドスの記事「教育政策のかなめ教員政策を考える――限られた予算で高い教育効果をあげるために」に対する、意見の整理(反論といってもオリジナルでは全くない)。記事の筆者である畠山勝太氏は、データに基づいた教育政策に関する議論の重要性を主張している、就学前教育の重視論者である(と思う)。

元記事のうち、初等中等教育に触れている部分を要約すると、

- 日本の教育予算(対GDP比)は国際比較から判断すると、増額する必要も減額する必要もない

- 教員の質は修士号の有無・経験年数・給与額・採用試験の成績と無関係である

- 教員の職能成長はキャリア初期に顕著で、ベテラン教員は職能成長しない可能性が高い

というデータに基づく前提のもとで、社会的に不利な背景を持つ児童の援助のためには、今後は教員の量を重視した政策をとるべきだと提言する。

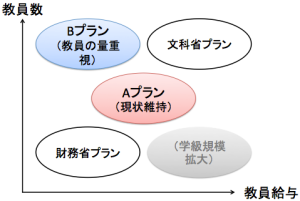

さて、本文中でも指摘されているように教員政策の方向性は給与と教員数に着目すると以下の4通りに大別できる:

- 文科省プラン:給与水準を維持したまま、教員数を増やす

- 財務省プラン:給与を減額し、さらに教員数を減らす

- Aプラン:給与水準を維持し、教員数も維持する

- Bプラン:給与を減額するかわりに、教員を増員する

まず財務省プランは、元記事と同様、国際的にみても決して高額とは言えない教育支出をさらに減額することにつながり、論外である。さらに文科省プランについても、優先順位が低いと結論づけているが、ここではその是非については触れない。教育政策の方向性として、残りの二つのオプション、すなわちAプラン(給与維持ー教員維持)とBプラン(給与減ー教員増)が考えられる。元記事ではBプランが主張されている。

この二つのオプションは対角線上にある通り、いずれも教育予算を維持した場合の現実的な選択肢の代表的な方向性である(元記事に「限られた予算で」とあるのはこの意味であろう)。

なお、記事中で、Aプランを「質重視」と定義しているのが、わが国の場合は給与額は必ずしも質に直結しないため、ここでは「質重視」は用いないことにする。

Bプラン(給与減ー教員増)の妥当性の検討(教員給与水準について)

元記事では、Aプランではなく、Bプランが推奨される論拠として、以下が挙げられている:

- 教員給与については下げても問題ない水準である

- 学級規模は、初等教育低学年でとくに縮小すべきで、そのために教員を増員するべきである

(学級規模を縮小すると、不利な背景を持つ児童ほど、また低学年であるほど効果が認められる、というSTARプロジェクトの結果を援用している。さらに、クラスサイズの縮小による教員の事務の負担の軽減も指摘している)

ところが、これらの論拠は受け容れ難いものである。

まず、教員給与水準は「下げても問題ない」ものであるのかという問題であるが、

- 周知の通りOECDの中では高額な教員給与も、長時間にわたる勤務・多様な要求への対応をこなしている(そしてその結果としてコストダウンを実現している)現状に鑑みるに決して「下げても問題ない水準」とは言い切れない。実際、元記事で引用している報告書には、日本が教員の勤務時間が最も長く、さらに授業以外の職務の割合が極めて大きい国のひとつであるとのデータもある

- この問題の解決策として、授業外業務の整理に先行して事務作業の外注と給与の減額を行っても、追加的業務に忙殺され結果として時間あたりの給与がさらに減少する恐れがある

- また、元記事では、教員の職能成長はキャリア初期に顕著、としているが、教員給与の減額により、正規教員採用の抑制と非正規教員の増加が見込まれ(現時点でも教員給与の削減のため自治体が非正規教員の割合を増やすという傾向がある)、その結果として経験年数の少ない教員の研修の機会の減少が危惧される

ことから、給与水準の低下は望ましいものとはいえない。

Bプランの妥当性の検討(クラスサイズ縮小による効果)

次に、クラスサイズの縮小が事務負担の軽減につながるという作用も副次的なもので、さらに効果の規模が不透明である。机上の空論を承知で以下にその理由を述べる。

簡単のために、一律36人学級である学校(学年)の学級規模を30人まで減じた場合(概ね児童生徒数を保ったまま5クラスから6クラスにする場合に相当)について計算する。この場合、教員数は約1.2倍にする必要が生じる。

この想定のもと、業務量がどう変化するかをみる。教員の勤務時間などについての調査として、平成18年の「教員勤務実態調査」を参照すると、教員の一日あたり勤務時間10時間58分(小中学校教諭・7月)のうち、クラスサイズ減少により業務量が減少する主な業務は、「学習指導」「成績処理」「生徒指導(個別)」「保護者・PTA対応」の4つである。これらの合計時間は1時間39分で、仮に6分の5を掛けると約1時間22分となり、学級規模の減少により17分(勤務時間のうち約2.5%)の業務時間短縮となるが、これは児童一人ひとりと向き合い易くなるといったメリットこそあれ、研修時間の確保に十分な影響を与えるとは言えない。

このことに加え、教員数の増加による管理職の業務負担の増加や会議時間の延長も考えると、教員数の増加の割に、極めて限定的な効果しか生まないことが推定され、研修時間の確保にはつながらない恐れがあるといえる。

ちなみに本筋と関係ないものの、全国規模でなく局所的にクラスサイズをダウンすべきとの主張において「採用責任者が教職志願者の能力を正確に識別でき、優秀な人材から順番に採用しているとすると、新たに採用される教員達は、従来ならば採用されなかった水準の者達」とあるが、これは採用試験の成績が質に関係ないという前提に矛盾しており、不適であると思う。

Aプラン(教員数維持ー給与維持)のすすめ

以上のような理由により、元記事の主張するBプラン(給与減ー教員増)は政策オプションとして適切でないと考える。そのかわり、Aプラン(教員数維持ー給与維持)を(消極的に)支持したい。

消極的な選択だが、各自治体の裁量の範囲で低学年における学級規模の縮小や教員の加配などを継続していく(継続するように誘導していく)のがローカルな援助という意味でも得策であることと、理数系教員の確保に苦慮している実態を改善するためにも、エンジニア等の理系職種に対して待遇の差別化を図るということなどを併せてAプランがより良いと考えるからである。

その他の部分について

記事のその他の部分については、OJTの重要性、教員給与のメリハリの必要性など、概ね頷けるものだったが、年功序列的な賃金上昇からキャリアラダー型・メリットペイ型へ移行するべきだとの箇所で、給料表を廃するべきである旨書かれていたが、なかなか難しいと思う(行政職公務員と比して賃金カーブが平坦であるというもあり必要性が理解されにくいと思う、しかし若年教員の給与の低さはOECDにも指摘されていたことでもあるが…)。

また些末な点だが「号棒(ママ)」ではなく「号給」、日本の場合「さらに「日本は基本的に教員の学歴(厳密には免許の種類)と経験年数に応じて給与を上げている」については??と思う(免許の種類って関係あるんですか??)。

もっとも、冒頭に挙げた前提のうちいくつかについてはそもそも疑問があるが、それはまた別のお話。